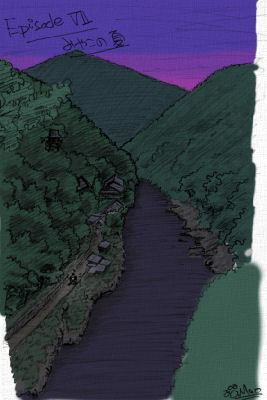

Episode VII みやこの夏

Episode VII みやこの夏Episode VII みやこの夏

|

大阪の街が姿を消した今、下京市はまさに「やまと」エリアの中心と言ってよかった。 あたしたちがいるのはまだ市街地の縁辺部とは言え、片田舎の神戸に住むアキオからは想像できないほどの賑やかさだ。延々と車の旅を続けてきたあたしたちの周囲は、そろそろ午後の気怠い薄闇が包み始めていたが、それはまだまだ「みやこ」の風情を隠してはいなかった。 「……ほんま、こんな場所、あるんやなぁ」 アキオの目は、ここまで見開くことができるのかと思うほどまん丸で、口を閉じるのも忘れてその光景に見入っている。あたしは思わず笑ってしまう。 正面やや左手に、お寺の大きな屋根が、家々の上にそびえるように立ち上がっている。黒い瓦の上を白い鳩が歩き回っている。 「うわ、すげっ」 アキオはさっきから、これしか言っていない。でも、その気持ちもわからなくもない。南北に緩やかに斜面になっているとは言え、下京市は神戸と比べれば遙かに平らな街。神戸とは空間の広さが違う。市街化された地域は古い京都市と比べて遙かに小さくなっていて、建物の多くは空き地や畑に変えられていたが、おかげで思い出したように建つ古いお寺が妙に際だって、それがよけいに京都の広さを思わせる。 車はお寺を左に見ながら道を進む。この道は、市街地の端をかすめながら、京都の道にしては珍しく、蛇行しながら延びている。 神戸では車で移動していると視線を感じることが多いが、「みやこ」の人たちは平然としている。通りには何台もの車が走っているし、いまだに信号が役立っている数少ない場所の一つであるくらいだ、別に珍しくもないのだろう。 「じゃ、まずは宿だね。車置いて、ちょっと散歩しよ」 「おれ、宿泊まんのも初めてや」 そんなことを言っている間にも、宿は近づいてくる。広い通りを曲がって、いちど市街地の中に入り込むと、途端に路面電車とすれ違う。これも神戸にない風景の一つだ。少し先の細い路地を入り込んで行くと、いつもの宿にたどり着く。 「到着〜」 駐車場(と言っても、裏手の空き地を使っているだけだ)に車が入ると、あたしは元気に宣言した。 「ああ〜、しんどかった〜」 アキオは、車から降りると、一つのびをする。あたしのほうはさっさと身の回りの品を引っ張り出すと、アキオに声をかけて表の玄関にまわった。アキオが慌ててあたしの後をついてくる。 入り口の門をくぐると、左右は竹藪。その奥には、歴史の本から抜け出したような古びたたたずまい。玄関の横には、車の音であたしの来訪を知ったらしい、和服の仲居さんが立って、魅力的な笑みを浮かべながら小さく頭を下げ、静かに扉を開けてくれる。あたしもアキオもつられて頭を下げる。 「あらあら、みかげはん、ようお帰りやす」 入り口で女将が、丁寧に三つ指をつく。なんというか、見事な伝統芸という感じ。あまりの丁寧さに、アキオは決まりが悪そうにしている。正直言ってあたしも、ここまでされると少し落ち着かない気持ちがあったが、それでもこの宿は気に入っているし、先生と何度も訪れていたせいか、あたしのことを知り尽くしてくれていて、まるで我が家のようで、空気が肌に馴染んで居心地はかなりいい。 伝統美にこだわる「みやこ」の人たちらしい宿。 「なぁ、みかげ、いっつもこんな高そぉなとこ、泊まっとうん?」 玄関を上がって部屋に通されている中、アキオがあたしの耳に口元を近づけて、ひそひそと言う。見事な木張りの廊下の床は磨き上げられ、黒光りしている。 「そんな高くないよ。それに「みやこ」の宿って、こういうとばっかりだって」 「ほんまぁ?」 アキオは少し疑わしげだったが、実際、けして嘘ではない。観光客の多いこの下京市ならではなのだ。値段も、普通の宿から比べ、目玉の飛び出るほどの差ではない。そして、先生は「みやこ」に来るたびにこの宿に泊まっていたし、あたしもその習慣をやめるのは、なんだか惜しい気がしている。 部屋はいつもの場所。古本市の話を聞いてから慌てて部屋をとった割に、ここになったのは、もしかして宿の人が無理に空けてくれたのかもしれないが、あくまで女将さんは、運がよかったのだと言い張っている。 華美ではないが落ち着いた部屋。窓の外は風通しのいい中庭で、木々を通してお寺の屋根がかすかにみえる。普段ならこの雰囲気をのんびり楽しむところだが、今回はアキオがいる。まだ明るいうちから彼をこの部屋に閉じこめておくのは不可能だし、せっかく夏祭りの時期に来たのだから、外に出るのも悪くはない。 「じゃ、行こうか」 「どこ?」 「そうだねぇ……」 少し考えるふりをする。もちろん、行くべき場所はもう決まっている。 「みやこ」の夏は暑い。神戸だって涼しいところではないが、「みやこ」は別格なのだ。熱さが体中にまとわりつき、しみこんできて、少しでも涼もうとする努力を意にも介せず、身体の心まで茹だたせる。少しは慣れたつもりだったが、こうして出歩いてみると、やはり相当こたえる、というのが正直なところだ。 下京市の東側には、北から南に向かって鴨川が流れている。宿からは小半時も歩いた距離だ。目的地はそこ。暑さに汗をかかないよう、ゆったりたっぷりと歩く。 市街地の切れ目にそって流れる川の、大きな橋が少し向こうに見えるころ、一本の道が、川から少し間をおいて川と平行に走っている。その道には、びっしりと並んでいる屋台の列。以前、「天引堂」の親父さんから聞いていた場所の一つだ。鮮やかな色合いと無数の電灯が、おもちゃ箱をひっくり返したようで、なんだか楽しい。 屋台には、どこから探してくるのだろう、ウチワや風船、古風な食べ物などの屋台にまざって、なんとヒヨコや金魚すくいまで出ていて、アキオだけでなくあたしまで目を丸くした。コウベでの祭りでは想像できない品目だ。その前を、ものすごい人混みが次々と通過して行く。 ほとんどの人が和服。とにかく和服の海。あたしはそろそろ、自分も和服を着てこなかったことを後悔し始めていた。 すごい人、人、人。六甲の商店街も人の数はすごいが、その長さは百メートルもない。ここは、何キロにもわたって人の海で、その上、周囲の路地にまでその人混みが漏れだしている。普段は静かな京の街の風景が、がらりと変わっている。 「うわ〜、人ばっかやなぁ」 「ほんと。やっぱり夏祭りなんだね」 そう、ここの人たちはほとんどが、夏祭りで訪れた人たちばかりだ。「みやこ」の人は、こうした古い古い伝統をけして忘れない。しかも、それを義務としているのではなく、心から楽しんでいる。 「なぁ、みかげ、これ、屋台だけやろ? 夏祭りどこなん?」 「あ、今日はこれだけのつもり。今日やるのって法事ばっかりだし、だいたいもう終わっちゃってるよ。ここの夏祭りで面白いのって、明日なんだよね」 「なんや、楽しみにして来たんやで」 「大丈夫、明日、市場が終わったらちゃんと見てから帰るから」 「ほんまやろなぁ」 あたしたちは、人混みを縫いながら屋台の間を歩き始める。遠くに来て気が緩んだのか、今日のアキオは気持ちがそのまま顔に出ている。それぞれ、思い思いに買いものをして行き、いつのまにかあたしたちの手は、様々な品でいっぱいになっていた。そのほとんどが食べ物だが、まぁ、ある意味しかたがない。 散々買い物をしているうちに、あたりはすでに夕闇から夜闇へと変わり始めていた。いい加減に歩き疲れたあたしは、いいところがあるからと、アキオを誘って、細い路地の一つの入る。今の通りからもう一本、川に近い通りに入ると、そこはいかにも古い感じの店が並んでいる。こっちにも人混みはあるが、屋台の通りよりは少しおちついている。 その中の一軒に甘味処を見つけると、あたしはその暖簾をくぐった。 「おこしやす〜」 「えっと、とりあえず葛切り二つ。それから奥、空いてます?」 「ええ、まだまだ空いてますえ」 きょろきょろしながら着いてくるアキオと共に、店の裏手に行くと、そこはもう鴨川の岸だ。一段低くなった川の上に、縁側状の無数の床がせり出すように設置されている。もう数人の人が、手に手にかき氷やら葛切りやらワラビモチやら、とにかく涼しげな食べ物を持って、賑やかに、しかしどこか穏やかに夕涼みをしている。 床は、この店だけではない。左右を見ると、鴨川沿いの店のほとんどが、同じように床を出して、それが延々と続いている。川面を伝わる涼しい風が身体をなで、心地いい。「みやこ」の人たちは昔から、こんな絶好の場所をきちんと知っていて、それを存分に楽しんでいるのだ。 あたしたちはその一角に座り、たのんでおいた葛切りが出てくるのを待っている。川向こうの賑やかな一角は祇園のあたり。その奥、山の麓には、ほのかにいくつかのお寺の屋根が並んで見える。 いつのまにかあたりは夕闇がせまっていて、熱気が和らいでいる。その風が、あの暑さと対比になってよけいに心地良い。 「ほら、いいでしょ、こういうの」 「……そやな」 ウチワで静かに身体を扇ぎながら、あたしたちの口からそんな言葉が出る。アキオはどこか、酔ったような表情で川面を見ていた。 「明日の夏祭り、楽しみやな」 「そだね」 本来の目的は古本市のはずだったが、なんだか現実を思い出すのが億劫だ。でも、こんな気分に浸るのが楽しくてしかたがない。 突然、あたりに吊された、提灯に包まれた電灯に、次々に明かりが点った。その光を反射して、波打つ川面が所々キラキラと光り、静かなどよめきがあたりを包む。あたしはつい、その光景に見入る。 独特の雰囲気。田舎の神戸とは違った意味での、ゆったりした時間。あたしたちは、すっかり暗くなるまでそこでのんびりしていた。 宿に帰るともう、夕食の時間だった。宿の浴衣に着替えて一息つき、蚊取り線香の臭いをかぎながら、虫の声と窓の外の箱庭を楽しんでいると、不意に料理が運ばれてきた。アキオは慌てて座り直す。縮こまった正座がおかしくて、あたしはつい吹き出してしまう。 「ほな、ゆっくりお上がりやす」 お膳を据えた仲居さんが、かしこまったアキオの様子に一つも表情を崩すことなく、静かに三つ指ついて深々とお辞儀をしてゆく。アキオはまだ、つられて頭を下げてしまう。その姿が障子の向こうに消えると、やっと料理を見る余裕が出たようだ。 「うわ、なんやウチの晩ごはんとえらい違いや」 アキオがそんな声をあげる。まぁ、当たり前と言えば当たり前。絵画のように美しく盛りつけられたお膳を眺めながら、黒塗りの箸を手にとったが、なかなか手をつけようとしない。確かに、これを崩すのがもったいない気持ちはよくわかる。実を言うとあたしも最初はそうだったが、そんなあたしを見て先生は笑っていた。 すぐに崩される儚さがなければ、料理の美しさは半分も失われるのだと、そう先生は言っていた。とは言え、あたしもアキオも、それを理解するにはもう少し時間がかかりそうだった。 見た目だけでなく、味も最高。いつも食べているはずなのになぜかいつもと違う料理や、滅多に食べられない伝統的な食べ物やらをたっぷり楽しむ。夢のような夕食もやがてすみ、その余韻を充分楽しんだころに、ふい、と仲居さんが現れてお膳が下がる。気がつくと部屋には既に布団が敷かれていた。あたしは座椅子に腰掛け、アキオは縁側から足をぶらぶらさせている。 開いた障子からは、静寂に混ざってかすかに街の気配が入り込み、なんとも心地よい。見ている前で月が流れる。無為の時間。 「……もう眠いわ」 アキオが、疲れた声で言う。あたしも、うん、と返事をするが、その声にも疲れが混ざっていた。 「お風呂、入ってくれば? それでもう寝ちゃおうよ。明日、朝早いよ」 「そやなぁ……」 アキオは、そう言ったあと、ちょっとだけ間をとってから、勢いをつけて立ち上がった。 「ほな、お先やで」 「ゆっくりしといで〜」 彼が部屋を出、足音がだんだんと去ってゆくと、あたしは一つ身体を伸ばした。部屋をまた、心地よい静寂が包む。こうしているとまるで、虫の声が水のように身体を包んでいるみたいだ。静かな空気の中、あたしは少しだけまどろんでいたらしい。 覚めるか覚めないかの意識の中、隣には存在しないはずの人の気配を感じていた。あたしはそちらを見ようともしなかったが、それには深い意味はなく、ただ、そんなことをする必要がないからだった。 その人がそばにいるだけで心地いい。それ以上はなにもいらない。 浅い夢の中で、あたしは暖かい気持ちに浸っていた気がする。不意に何の前触れもなく、ぱっ、と目を覚ましたあたしは、自分が昔の思い出の中にいることに気づいて、小さく首を振った。 「う〜ん、まだまだ心構えが足りないよね」 大きくため息をついて、自分で自分に言い聞かせる。もう、あの気配はない。そんなことをわかりきっていながら、つい自分の隣を見てしまい、部屋にいるのがあたしだけなのを確かめるが、その途端にふと胸が苦しくなって、気がつくと目に涙が浮かんでいる。あたしは首を振ってその涙を追い払った。 小半時ほどで戻ってきたアキオに代わってあたしも風呂を使った。ちょっと長風呂を楽しんで部屋に戻ったときは、アキオはぐっすりと眠っていた。その寝顔に笑みがこぼれてしまう。 あたしは布団に入る前に、その布団を部屋の隅まで引きずっていった。もちろん、寝相のせいだ。アキオを蹴飛ばしてしまっては可愛そうだ。 これでも不足なこともあるが、まぁ、そのときはそのとき。 「おやすみ」 布団に入ると、誰にというわわけでもなくそう言って、目を閉じた。 翌朝あたしは、夜が明けるころにアキオを叩き起こした。仲居さんに起こしてもらってもよかったのだが、アキオが素直に起きるかどうか怪しかったので、それは断り、あたしが自分で片づけることにしたのだ。 「あと五分〜」 小生意気なことを言う。あたしは障子をあけ、まだ弱いが少年を目覚めさせるには充分な量の朝の光を、部屋の奥にまで取り入れる。アキオが頭からかぶった薄い布団を、あたしは無理矢理引きはがす。この荒技は、宿の人にはできないだろう。アキオはしばらく文句を言っていたが、あたしはそんなものを聞いたりしない。 眠い目をこするアキオを洗面に押し込み、あたしはその間に着替える。それが終われば交代。早い時間にお願いしておいた朝食はすでにできており、絶妙のタイミングで部屋に運ばれてきた。 「ほら、眠いのはわかったから、食べなさい」 あたしが言うと、アキオは渋々、箸を取った。 簡素な朝ご飯を済ませると、ようやく本番の始まりだ。下京の街には、二本の鉄道跡が丁字に交わる場所があり、そこに大きな広場が作られている。ちょっとだけ開けたこの場所は、古本市以外にもいろいろなことで使われるらしい。今日は既に、「やまと」エリアの古本屋の店員や図書館の司書が、山積みにされた本の列の周りに集り始めている。車をその一角に停めると、なんだか目眩がするほどの熱気が押し寄せる。 いや、熱気と言うより殺気に近い。みな、目当ての本を手に入れようといきり立っている。特に市場の一角に、みなの視線が集中している。例の卸だ。 普段なら開場時間などなくて、卸が荷を解き始めるころから三々五々、客が集まってくる。そもそもこの市も、誰か主催者がいるのではなく、卸たちが勝手に集まって来ているだけなのだ。それが開場を午前八時と決めて人を閉め出しているのはもちろん、混乱を避けるために話し合いを持ったからだろう。しかし、まだその二時間も前なのに、もう人の山だ。 あたしはアキオに入場待ちの場所取りをさせておいて、神戸から積んできた本の一部を卸に買い取ってもらうための交渉をしていた。これらは、あたしが地元で買い取った本の中で地元で売れる見込みがないもので、今回の荷物の半分くらいを占めている。市の始まる前なら、市の開いている間に捌ける可能性が高く、卸も値段に色をつけてくれる。 小半時ほどでその交渉も終わる。アキオのところに戻ったときには、本屋たちの数は倍ほどに増えていた。 「みかげぇ、いつまで待たせんね」 「ごめんね〜」 アキオはなにやら、ひどく不安げな表情だった。ピリピリした空気はアキオには刺激が強すぎたのかも知れない。しかし、あとできることは、じりじりしながら開場を待つことだけ。 みな静かだ。あたしの知っている本屋もたくさんいるが、言葉を交わさない。普段は仲のいい仲間だが、今はライバルだ。 いつも世話になっている、あの「天引堂」の親父の顔も見えるが、あたしは目を合わせないよう、市場の中に視線を向けた。 気の遠くなるほどの時間。そして、開場の合図。 みな、一斉に走り出した。 「アキオ、右の上から二番目の山とって!」 あたしが大声で叫ぶと、アキオは人混みに押されながら、その山に必死で手を伸ばす。その間にあたしは本の山に目を凝らし、目的の本を探す。中には一山いくらで売っているのもあって、そういうのはさっさと、山ごととる。本がいくらかの重量になったら、値段交渉もそこそこに卸に代金を押しつけ、アキオに車のところまで運ばせる。 もちろん、いつもこんなことをしているわけではない。むしろ、古本市と言うともっと静かなものだ。なにしろ、多くの場合、書店同士は専門とする本が決まっていて、棲み分けができている。探している本がカチあうこともけして少ないわけではないが、そう頻繁に起きることでもなく、どちらかというと「早い者勝ち」の原理が紳士的に適用されている。 それが、今日はたまたま、掘り出し物が多いだけ、それだけなのだ。それだけなのだが……。 みんなの殺気だった表情を見ていると、ほんとはこちらがみんな(もちろん、あたしも含めて)の本性で、今やってることが「正しい古本市」での買い方なのかもしれない。 周囲の本屋たちと同様、あたしの手は止まらない。以前から欲しいと思っていた本、注文を受けたまま長いこと見つけられなかった本、タイトルから興味を引かれる本、それらがどんどん、アキオの手で運ばれて行く。財布の現金はどんどん飛んで行くが、この期に及んでそれを気にしてはいけない。値切ればもっと安く手にはいるかも知れないが、そんなことをしていては貴重な本が逃げて行く。 おかげで、騒ぎが一段落するまでの間に、貯めておいた現金のほとんどと引き替えに大収穫があった。さらに少しだけ、残った本を物色し、ようやく一通り、めぼしい本に手をつけ終わった頃には昼も近くなっていた。市場の一角に山積みになっている本を前に、アキオはぐったりとしていたが、あたしがもう一仕事残っている、と言うと、明らかに嫌な顔をしながらも立ち上がった。 「あ〜しんど。みかげぇ、いつもこんなこと、しとうん?」 「だから、今日は特別なんだってば……」 ちょっと苦笑い。なんだか疲れていて、彼に普段の事情を説明するのも面倒くさい。 このころには市に満ちていた殺気はすっかり消え、人もすっかり少なくなり、残った本の間を最後の物色をする人たちだけになっていた。客から注文されたが、人気が無くて他の店が手をつけない本、というのもある。最後の山にそうしたものが残っていることがある。 あたしの仕事は、そうした本を見ることもあるが、なにより他の本屋や卸から頼まれていた本を配って歩くことも重要な仕事だった。店から積んできた本の残り半分くらいがそれだ。ほとんどが既に客がついている本だから、別に市とはとは関係なく、いつ配っても構わない。逆に、何件かの本屋があたしに声をかけてくる。前から頼んで置いた本を持ってきてくれたのだ。 配るほうは早めに終わり、後は延々と、頼んでいた本の値段交渉に入る。既に正午を少し過ぎていて、アキオは本の山にもたれかかって、なんだか寝苦しそうに居眠りしていた。彼の手を借りる仕事はほとんど終わっていたから、退屈でうろうろされるよりは、どちらかというとこのほうがありがたい。 「みかげはん!」 不意に、馴染みの声がする。あの「天引堂」の親父だ。この親父の店とは扱う本に似ている分野が多く、見つかりにくい本を互いに融通しあっているから、「みやこ」では一番親しくしているのだ。 「親父さん、頼まれてた本、持ってきてあるよ」 「そら助かります。こちらも、いま持って来ますわ」 言ってからちらり、と、親父さんの本の山に目が行ってしまう。 「あれ、今日『銀河ヒッチハイクガイド』(注1)あったんだ」 「この本ですか、すんまへんけど、前からお得意はんに頼まれてた分ですさかい……」 「あ、ううん、別にいいよ。まだ出回ってるんなら、どこかで見つけられるよね」 そんな話をしながら、親父さんとの本のやりとり。やっぱり、他の本屋よりも一際多い。おかげで、以前から探していた本も何冊か入って、あたしはほっとする。 本の確認と精算が一通り終わって一息ついた頃、親父さんが思いついたように口を開いた。 「せや、みかげはん、これでお帰りです?」 「ううん、夏祭り見てから帰るよ。せっかくだもんね」 「ほんまですか? そらええことですわ。「みやこ」の祭りを見はらへんで、何のために「やまと」に住んではるかわからへんですわな。どちらはんまで」 「ほら、親父さんが言ってた精霊送り。今日でしょ?」 「精霊送りやのうて、万灯流し、ですやろ? せやったら、わたしも行くつもりですわ。ご一緒、どうです?」 「ほんと? たすかる〜」 あたしはうれしい声。親父さんと一緒なのは、本当にうれしい。「みやこ」には知っている人がいるとはいえ、まさか祭りに同行してくれる人がいるとは思っていなかったから、あたしたち二人だけでどのくらい楽しめるのか自信がなかったのだ。祭りを知ってる人がいると、ぜんぜん違うだろう。 あたしは、親父さんと市が終わったあとで会う約束をした。全ての仕事を終えたのはさらに半時ほどしてからだった。 「さぁ、これで終わりっ!」 「ほんまやな? みかげぇ、腹ぁ減ったわ」 不意にアキオが言って、そのときになってあたしは、昼ご飯を忘れていたことに気づいた。 急に空腹を感じる。考えてみれば、朝ご飯が早かったのだから、よけいにお腹がすく。 「ごめん〜。おいしいとこ知ってるからさぁ」 「ほんまやろな〜」 アキオはまだ不満げだったが、手早く本を車に投げ込んで、少し歩いた先のうどん屋で昼食にすると、すっかり機嫌を直してしまった。とにかくここはおいしい店だし、なにより「みやこ」のうどんはいつでも絶品なのだ。 ついでに、「きつねうどん」というメニューに首をかしげているアキオに、国ごとのそばやうどんの名前の違い(注2)を講義してやると、アキオは興味津々といった感じだった。 「せやけど、今日のみかげ、怖かったわ」 「え〜、やだなぁ、そういうの」 不意に出てきたアキオの言葉を否定できない自分が、なんか悔しい。ついでに、正直言って彼に言われると少し傷つく。上目遣いで少しにらみつけてやると、アキオは小さくごまかし笑いをしながら、目の前のうどんをすすった。 食事の後、本をルーフキャリアに積み上げる仕事が残っていた。大量に買い込んだ本は、もはや後席には乗り切らなかったし、それは最初から見越してきたことだった。 「ほんま、よーさん買うたなぁ。ほんまにこれ売れんの?」 「古本屋って、どっちかって言うと外からの注文多いからね、けっこう捌けるよ。まぁ、売れ残ったらまた持ってくるんだけどさ」 「……それだけ聞いとうと、無駄なことしとうなぁ」 「ま、商売なんて流れと時の運だからね。そういう無駄も見越してやってるわけ」 そんなお喋りをしながら、改めて持ってきた油紙で包み、屋根に積んで、上から防水布をかぶせてロープでぐるぐる巻きにするのに一時間ほどかかったが、アキオが手伝ってくれたから、かなり手早く終わった方だった。 これだけの重量を積んで車が走ってくれるかどうかが少し不安だったが、まぁ、いいとする。 それから、親父さんとの待ち合わせまでの間、あたしたちは街の中を散歩したり、お寺の木陰で休憩をしていた。途中、いくつかの店を回る中、アキオは珍しい品をいくつも欲しがったが、さすがに小遣いが足りず、ほとんどは諦めた様子だった。あたしは神戸では手に入らない必需品や様々な品と一緒に、思い切って、浴衣を一着買っていた。明るい色の浴衣を着ていると、なんだか自分が、風情あふれる下京の風景と一体になった気分になれる。 親父さんと待ち合わせたのは午後もだいぶん回った頃、鴨川の橋の一角だった。木陰でのんびりしていると、現れた親父さんも和服姿。あたしはてっきり、家族と一緒に来ると思っていたのだが、待ち合わせ場所に来たのは親父だけ。賑やかなのを想像していたあたしは、拍子抜けしてつい、聞いてしまった。 「親父さん、ひとり?」 「はぁ、わたしはここ三十年、ずぅっと、独り身ですさかい」 「え? あ、ご、ごめんなさい」 平然と答える親父さんの言葉に、あたしは明らかに失言をしていたのに気づいた。見たところ五十は下らない親父のことだ、家族がいるはずだ、と、あたしはずっと勝手に思いこんでいたが、そうでないからといって、変な顔をする理由はない。あたしは居たたまれない気持ちになって、うつむいてしまった。 「かまいまへんて。なんや、ずぅっと前に一人になってからこっち、嫁はんもらう気にはならへんのですわ」 「ほんと、あたし無神経で……」 「ええですて。わたしの勝手ですさかいに」 親父の言葉には一点の曇りもない。あっけらかんとそんなことを話す様子は、あたしにはちょっとまねができそうにない。少し引け目を感じてしまうくらい。 「ほな、路面電車、使いますよって」 あたしの気持ちに気づいているのか気づかないのか、親父がさもこともなさげに言うと、昨日になって生まれて初めて路面電車を見たアキオが、ぱっと顔を明るくする。正直言ってあたしも、電車にのるのはほんとに久しぶりだから、その言葉にはちょっとだけウキウキする。停留所でたくさんの人と共に路面電車を待つ間、アキオと親父は意気投合していて、「みやこ」と「ひょうごの国」の暮らしの違いについて色々と話をしている。端から見ているとまるで親子みたいだ。 やがて静かに、電車が線路の終着点に入る。扉から人が降りてゆき、空になった車両に、今度はあたしたちが乗り込む。臨時便が出ているという電車は、それでもかなりの混雑。みな和服姿だ。夏祭りが目当てなのは間違いない。 「ほとんどの人は、大文字山のほうに行かはりますさかい、こちらは空いてるほうですわ」 親父が言うが、ちょっと信じられないくらいの人だ。 車両はしばらく、繁華街のまっすぐな通りの真ん中を走るが、いくつかの駅を越え、賑やかな街並みが終わりに近付く頃、不意に通りをはずれて家々の裏を走り始める。少しするとまた通りに戻り、そうやって交互に通りと家の裏を走っている。左右にせまる家の列はしかし、すぐにとぎれ、すぐにススキや灌木の生い茂る平地を進み始めた。 このあたりからは、線路はやや起伏が出て車両は揺れ始める。駅の数は急に少なくなるが、見ていると、草生す駅のホーム跡を通っており、昔の駅を通過しているからだとわかった。 この線は、このあたりの農家のために運行されているのだ、親父はそう言ってから、少し悪戯っぽい笑みを浮かべた。 「せやけどほんまは、この電車が無うなってはあかん、いうのが本音なんですわ。「みやこ」にはいくつも情緒あるとこおますけど、特にここはわたしら「みやこ」の人間の心の支えなんです」 親父の言葉に、なぜか説得力がある。 充分、半時近い時間をかけて、鉄道は終点についた。ぞろぞろと人が降り、あたしたちもその列にまざる。目的地には、そこから少し歩かなければならないと、親父が言う。 少し行くと、広々とした川岸にたどり着く。すごい人混みだったが、鴨川の時と違い、みな、どこか静かだ。なんだか不思議な気持ちになる。音がしないのではない。さざ波のようなざわめきがあたりを包んでいる。しかし、その音は風景にとけ込み、しんみりとした空気が満ちている。 日が傾き始め、少し涼しくなった風の通り抜ける川岸には、びっくりするほどたくさんの人。木陰にテーブルが出ている。そして、一角には祭壇。ちょっと離れたところに屋台まで出ている。何かが始まりそうな気配が静かに満ちている。 しかし考えてみれば、これだけの行事を毎年行っているわけだから、大変なことだと思う。しかもここは、下京市の市街地からは数キロも離れ、あたりに人の気配はほとんどない。大文字の送り火のほうだって、草をかき分け、山に登って準備をしなければならない。 その労力といえば、あたしの想像の範囲をすでにこえている。あたしがそういう話をしていると、親父はうんうん、と首をたてに振った。 「みやこの人って、こういうエネルギーはすごいよね」 あたしが言うと、親父は苦笑いしたが、アキオのほうは納得顔だった。でも、間違いなくあたしの正直な気持ち。あたしたちには真似のできない、どこかうらやましいパワーだ。 親父は、このあたりから送り火が見えるのだと言った。昔、世の中が華やかだったころに映像で見たことはあったが、実物を見るのは初めてだ。あたしは心を躍らせたが、アキオはと言えば、何が起きるのか想像できないらしく、親父が指す方向を何となく見ているだけだった。 「ほな、わたしは一つ、お願いして来ますさかい」 親父はそれだけ言うと、あたしとアキオのところから離れた。木陰のテーブルで、今夜流す灯籠を頼んでくるらしい。普通は三十年も経つともう精霊流しをする人は少ないのだそうだが、親父はどうしてもこの習慣をやめられないのだと、電車の中で言っていた。 なんだか少し、悲しい気持ち。 法要がいつのまにか始まっていた。灯籠に入れる塔婆が備えられた祭壇の前の、僧侶の読経の声。あたりに漂うお香の匂い。そのなかでじっと、人の動きを見ている。かすかなざわめきが周囲を包んでいたが、なぜかあたしは、澄み切った静寂を感じていた。神聖な空気、というのだろうか。あたしはけして宗教を信じるわけではないが、それでも何か、特別な雰囲気があたりを満たしていることが全身から伝わってくる。 そのときあたしは、突然その場から動くことができなくなり、静かに始まる読経の声と、人々がゆっくりと行き交う光景にじっと見入っていた。 親父さんが戻ってきているのに気づいていながら、その意味を理解していない。ただ、その場の空気に取り込まれている。 「みかげ?」 そばから不意にアキオの声がすると、突然あたしの心に一つの思いが生まれた。 「あのさ、親父さん、あたしも一つ頼めるのかなぁ」 そう言うと、二人が少し驚いたような表情を見せる。 「ええ、そこで頼めますえ」 「よし」 あたしは、ちょっとだけ自分に勢いをつけると、何人かの人が集まっているテーブルに向かって歩く。そのテーブルには塔婆と、折りたたまれた灯籠が積んであって、あたしが頼むと、テーブルの向こうに座った人がそれらを一つずつ、あたしに差し出した。 「ほなここに、送らはる人のお名前と、ご施主はんのお名前を書かはってください」 「えっと……」 あたしが置いてある筆をとって、思案しながら書き始めると、不意にアキオがあたしの横から割り込むようにしてくる。あたしはさすがに、少し驚いて彼のほうを見てしまう。 「な、オレの名前、入れてもええやろ」 「え? アキオも? 別にいいけど……」 あたしはちょっとだけためらったが、断る理由もない。ちょっとだけ塔婆を見て、全体のバランスを考えながら、あたしの名前とアキオの名前も並べて書いてやる。それを見てアキオは、どこか満足げだった。そのあたしたちを、後ろで親父さんが見ている。 いく人かの人の列について、塔婆を祭壇に置いて、それから焼香し、ちょっとだけ手を合わせる。アキオがたどたどしい手つきであたしの真似をしている。あたりは厳かな読経と重たいほど澄んだ空気で満たされていて、まるでその中を泳いでいるような気分だ。 そして、壇から少し下がり、親父のところにもどる。灯籠流しが始まるまでにまだ間があると言われ、あたしたちはその場を離れて、木陰を求めてあたりをゆっくり歩き始めた。のんびりと、起伏に富んだこのあたりの風景を楽しむ。綺麗な形をしたいくつかの、小さな山たちの間を、深い色を湛えた川が静かに洗う。まるで古い日本画から抜け出してきたような感じ。 その中を歩きつつ、他愛のないことをぽろぽろと話す。身の回りのことばかりだ。親父さんは家族との思い出を色々と話してくれる。初めて聞く話ばかり。そうして、灯籠流しが始まるのを待つ。この期待感が、なんとなく切なくて、なぜか、なんとなく気持ちいい。 「せやけど、わたしは今年もこれを見させてもらえるわけで、ほんま、ありがたいことですわな」 親父が言うが、声のせいか、人柄のせいか、それとも顔のせいか、なんだか重みがない。でも、それはきっと偽らざる気持ちなのだろう。あたしにはその気持ちをすべて理解できるわけではないが、それでも伝わってくるものがある。あたしは、うんうん、とうなずくが、アキオのほうはちょっと首をかしげながら、黙って聞き流しているだけだ。彼がこの気持ちがわかるようになるのにどのくらいかかるだろうか、そんなことを考えてみる。 山の向こうに日は沈む。だんだんとあたりは薄暗くなって行く。空が明るい青から濃い蒼に変わり、対岸の山が少しずつ闇にかすんでいくのがわかる。川岸に戻り、屋台で簡単な食べ物を買って、ただ静かに時間を過ごす。 気がつくと、法要はいつの間にか終わっていた。塔婆と灯籠は川岸に移されている。 「そろそろ始まりますえ」 親父が言うのにあわせ、あたしたちは、周囲の人たちと一緒に川岸に向かう。あたりはもう、足下も怪しいほど暗くなりつつある。所々、木からつるされた電灯だけが頼りだ。 灯籠に明かりが灯り始め、夕闇の中に浮かび始める。薄い和紙に包まれた蝋燭の炎が川岸に満ちる。一つ一つは小さな光なのに、こうしてみると、なんだかまぶしいくらい。 そして、いくつかの蝋燭の灯りが静かに川面を流れ始める。自分の目が赤い光に釘付けになっているのを感じ、不意に息が詰まる思いがした。そんなあたしの様子に、アキオ気づいたのか気づかなかったのか、ただ前方を見つめ、静かにしている。 灯りの数はいつの間にか増え、川面を覆い隠さんばかりになっていた。川岸は人であふれんばかり。静かに灯籠を見守る人、数人の集団でやってきて、なにやら騒々しくしている人、流れゆく灯籠に思い出を語り掛ける人、その姿はさまざまだった。 みな、それぞれの思いがあった。ふとあたしの脳裏にも、様々な人の思い出がよぎる。 川は光の洪水だった。じっと見つめていると、はたして炎が動いているのか、あたしたちが動いているのかわからなくなる。次々と増えて行く灯り。世界がほの赤い光に満たされて行く。 あたしたちは川岸にしゃがみ込んで、その光の中に身を置く。 「あ、見てやみかげ、あれ、オレらの灯籠や」 そのとき不意に、アキオがそう言う。あたしははっとなって、アキオの指さす方を見てしまう。 「そ、そんな、わかるの?」 「わかるねん。持ってくとき、塔婆の上の方、ちっと傷つけてもたやろ? あれや、間違いない」 あたしには暗くてよくわからないが、言われてみれば、塔婆の一角に小さな汚れがあるような気がする。そう言えば、アキオが取り落としかけて少し汚した記憶がある。アキオがまた同じことを繰り返し、あたしは彼の言うとおりかもしれない、と思うようになっていた。いや、それに違いないという確信ができてきていた。 その灯籠が、あたしたちの目の前をそっと流れて行く。じっと見ているうちに、不意に、あたしはその人の名を呼ぼうとして、言葉を飲み込んだ。言ってはいけない、そう思った。 川岸にしゃがんだまま、あたしたちはじっと、流れてゆく灯りを見つめていた。川面はすでに灯りに覆われ、まるで万灯自身が川となったようだった。 光が、流れる。 流れる光の中に、小さな灯りが動いている。あたしは目を離すことができなかった。ただ息苦しくて、まばたきをするのもわすれて、その光を見つめる。 あたりは光の洪水だった。じっと見つめていると、はたして炎が動いているのか、あたしたちが動いているのかわからなくなる。次々と増えて行く灯り。世界がほの赤い光に満たされて行く。 あたしたちの視線はまだ、一つの灯りに向けられていた。 「なんか、すごいな」 「うん」 交わす言葉は少ない。でもそれで充分だと、そう感じた。言葉にしてしまうと、何もかもが失われてしまう、そんな気持ちだった。 やがて、一つの火は、大きな光の川に溶けて去った。もう、それがどこまで行ったのか、あたしにはまったくわからない。あたしはそれでも、光の流れ去る方向から目が離せなかった。 そのとき不意に、川下のはるか遠い山の一つから、無数の真っ赤な炎の光が立ち上り、あたしは小さく、あ、と声を上げてしまう。 炎は一つの形をとり、それが「大」の字の形をとっていることがすぐにわかる。あれが大文字山の送り火なのだと、即座に理解する。アキオも、言葉もなくその光を見ている。 「あれが点きましたさかい、対岸の鳥居形もすぐですわ」 「うん……」 親父の言葉通り、あたしたちが真っ赤に天を照らす炎を見ているうちに、川向こうの山にも無数の光が灯り始める。星明かりに浮かぶ山のシルエットと篝火。それらはやがて、一つの形を作り、夜空に大きな文字を描き出す。人々のどよめきがあたりを包む。 赤い光が闇にくっきりと浮かび上がり、宝石のように輝く。炎は美しいものなのだと、あたしはこのとき、初めて感じた。 川面を包む光と、山の光。不思議な感覚に包まれる。 あの炎と煙に乗って、亡くなった人たちの魂はあの世に帰るのだという。昔の人たちがそんなことを考えたことが、なぜか素直に納得できて、心の中に入ってくる。 あたしの胸を、切ない気持ちが包む。 つい、涙があふれそうになって、あたしは慌てて眼鏡の下の目頭を押さえた。けして泣かない、そう約束していた。あたしたいくつかした約束の中で、一番大切なものだった。 アキオはあたしの涙に気づいていたのだろうが、何も言わなかった。彼はきっと、あたしに言うべき言葉を見つけられなかったのだろうが、あたしにはそのほうがありがたかった。 万灯流しは、送り火を背景に、まだしばらく続いた。あたしたちは、祭りがすっかり済むまでそこから離れられなかった。 結局あたしたち三人は、川岸に残った最後の一組となってしまった。それでもあたしは、薄れ行く送り火を見ながら、しばらくその場にしゃがみこんでいた。 帰りの電車の中、親父はあたしたちの流した灯籠については、一言も触れなかった。その心遣いがなんとなくうれしかった。もし灯籠のことを聞かれれば、あたしは涙を我慢できなくなったかもしれない。 「天引堂」の親父に別れを告げて「みやこ」を後にしたのは、すっかり夜も更けてからだった。満天の星を眺めながら、車で家路についたあたしたちは、今日見てきたいろいろな出来事に神経が高ぶったままで、しばらくの間、その感想や、あたしたち共通の思い出などをじっと語り合っていた。 さすがにアキオは、六甲の山に入る頃には疲れ切って眠ってしまったが、あたしはまだ、あのときの気持ちと、万灯の幻想的なイメージと、そのほか様々な思い出に浸っていた。 今日のことはきっと、自分にとって一番の思い出になるだろう、あたしにはそんな確信があった。 |

|

|

注1 『銀河ヒッチハイクガイド』: ダグラス・アダムス著/風見 潤訳/新潮文庫。SFファンの間では伝説と化している、どたばた・ナンセンス・コメディSF。続編が『宇宙の果てのレストラン』『宇宙クリケット戦争』。ちなみに、既に絶版なので入手は困難……筆者も三冊そろえるのに二年近くかかったくらい。<< 注2 うどんの国ごとの違い: 東京、京都、大阪では、「きつねうどん」は油揚げののったうどんのこと。神戸では単に「たぬき」と言うとこれが出てくる。神戸で「きつね」と言うと、油揚げ入りのそばのこと。揚げ玉(関西では「天かす」)ののったのは、東京では「たぬき」、大阪や京都では「ハイカラ」と言うらしいが、筆者の調査では、神戸では「天かすはサービスやろ、そんなもんで金とんな」とのこと。京都で「たぬき」と言うと油揚げをあんかけで綴じたものが出てくる。卵をあんかけで綴じたのが、東京では「あんかけ」、京都では「けいらん」。京都で「あんかけ」と言うと、本当にあんかけしかのってこない。<< |