Episode VIII 水面(みなも)の記憶

Episode VIII 水面(みなも)の記憶Episode VIII 水面(みなも)の記憶

|

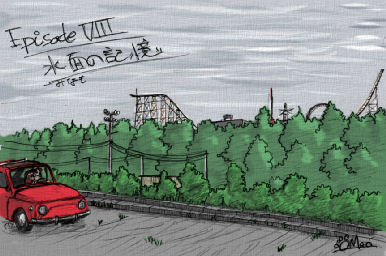

先生が神戸に古書店を開いてから少しして、どこからこの店の名前を聞きつけたのか店に届いた一通の注文の手紙の客は、そのときはまだごく普通の客の一人にすぎなかった。向井ユズハという名前のその女性はしかし、要望が先生の蔵書と重なっていたせいか、だんだんと注文が増えて行き、ほとんどお得意さんとなるのに時間はかからなかった。実際、近所に住んでいるアキオのような客を除けば、注文件数の非常に多い客の一人だった。 彼女とはこうして、かなり以前から互いの名前を知ることとなっていた。しかし、彼女の住む「わかやまの国」は、大阪湾の対岸とは言え、何かの理由で出かけて行くには遠すぎる場所だったし、特にきっかけもなかったから、彼女に会うこともなければ、どんな人なのかを知る機会もなかった。あたしも別に、そのことを気にしたことはなかった。 特徴的なのは、彼女の注文する本の多くがA7型ロボットに関する本が中心だったことだ。また、数冊のSFや、それに不釣り合いな哲学書。それらはいつも、宛先が郵便社留めになっていた。先生は、注文する本の内容に興味を持っている様子だったが、そのことについて何も言ってくれず、先生の考えもついに聞くこともできなかった。だから彼女について今でも気になっていたことと言えば、先生の態度についてくらいだった。 そのユズハからの注文は、このところ少し途絶えていた。そのことすら忘れていたあたしに、久々の手紙が届いたのは、あの夏祭りのすぐだった。 簡素な内容と丁寧な字は相変わらずだった。簡単な挨拶と共に、文面の中ほどに、『ソフィーの世界』(注1)を注文します、と書かれている。あたしはふと、先生と一緒に読んだ彼女からの注文書の数々を思い出し、古い友人にあったような気分になっていた。 それにしても、相変わらずいかにも渋い感じの本の選択だ。あまり出回るタイプの本ではないが、まぁ、それなりに売れていたわけだから、手を広げれば手に入らないことはないだろう。 実際その予想は、あたしの想像以上にみごとに的中することになった。本が見つかったのは、三ヶ月ほど経ち、すっかり秋も深まったころだった。「みやこ」では本屋でも古本市でも手応えがなく、知り合いにそれとなく声をかけておいてもまったく同様だったが、ふと思いついてコネのある「いばらきの国」のほうに手紙を書いてみると、どこから探し出したのか、もう長いこと顔を合わせていない知り合いの本屋が一冊見つけてきてれたのだ。このテの本としては、奇跡的に短期間で見つかったと言える。 ユズハからの注文と同時期、あたしは「ならの国」の人から別の注文を受けていた。 これは単なる偶然だったが、あたしに一つのアイデアをもたらすこととなった。というのも、「ならの国」まで行くとなると、そこから「わかやまの国」はすぐそばなのだ。 うちの店では、比較的近い客には自分の手で本を届けることにしている。東は「しがの国」の西半分、西は「おかやまの国」あたりが範囲だ。というのも、貴重な本を郵便や運送業に頼むのは気が引けるし、どうせ店は暇だ、車なら二日で回れる範囲だから、確実に手渡すためにも、自分の手で届けたいのだ。 しかも、問題の本は何年も前から頼まれていたもので、注文された時から既にほとんど望みを持てなかったほど貴重な品、いくつかの偶然からようやく発見したその本だから、よけいに他人の手に任せるのは気が引ける。こうして、かなりの遠出だったものの、本を手に入れた時からすでに、その人には自分で配達することを心に決めていた。 経路の計画を立てるために、その目的地、富田林のあたりまでの地図を見ていたあたしは、ユズハの注文のことを思い出していた。富田林から「わかやまの国」まではそれほど遠いわけではない。ユズハの家が「わかやま」の北部だった気がするから、もしかして寄れるのではないか、そんなことを考えたのだ。 店の棚には、差出人の名前順に注文書を綴じたファイルがある。「む」で始まるファイルは既に分厚くなっているが、あの手紙はすぐに見つかった。相変わらず送り先は郵便局留め。しかし、差出人の住所は別に書いてある。 「えっと、和歌山国、和泉郡、紀伊大阪村、大字佐野、字泉州空港北一番地、か」(注2) 特に理由もないが、つい区切りながら読み上げてしまう。何度か見たことがある地名だったが、佐野という地名を改めて確認してほっと息をつく。佐野は「わかやまの国」の北端である長野から少し離れているだけなのだ。 ふと、一つの疑問が浮かんだのはそのときだった。つい首を傾げ、その手紙を改めて見てしまう。 ここ何年かの間、「わかやまの国」からの注文もすっかり増えていて、あのあたりの地名は一通り目にするようになったが、泉州という地名には覚えがない。 地図を広げてもそれらしい地名は見あたらなかった。それまで気にしていなかったからじっくりと探したことがなかったが、こうなると少し疑問が頭をもたげる。もう一度手紙を見てみるが、何度読んでも地名についてのヒントは出て……。 「空港……?」 と、あたしは不意に思いついて、椅子を蹴って立ち上がった。急いで店の奥に行き、蔵書の奥の古い地図を掘り起こし始めた。あたしが作られる前に書かれた道路地図だ。 店には「やまと」地域の地図は時代別に何種類もそろえてある。好事趣味の人たちが好んで買ってゆくから、できるだけそろえておくようにしているのが幸いした。その中で特に、範囲を絞った地図(黒っぽい色をした「関西道路地図」というやつだ)を探しだす。机にもどって本を広げると、古くなってすり減った本を慎重に扱いながら、ある頁を探した。 「関西……国際空港?」 目的の頁を開いてみると、あたしの予想はぴったりだった。橋で渡る人工の島、今は数メートルの海の下にあるその土地の北の一角には、たしかに「泉州空港北」と書かれていた。 このことは、正直言ってあたしを驚かせたし、興味を引かれもした。 もちろん普段なら、真相を確かめるためにそこに行ってみるようなことはできなかっただろう。せいぜい、どうやってユズハ本人に手紙で質問すればいいだろうか、などと呑気な悩みを持ったくらいだと思う。しかし、近場への配達という偶然が彼女のもとを訪れるきっかけと理由を与え、あたしはそれに逆らう気はなかった。むしろあたしは、自分の好奇心を満たせる幸運に感謝したくらいだった。 ついでだからと、日付をその月の「みやこ」の古本市にあわせ、予めそれぞれの配達先に手紙を出して置いてから、その日、ベータを助手席に乗せて出かける。初めての長旅に最初のうちは落ちつかなげに車内を探検していたベータだったが、やがてリアウインドの下の空間に体を押し込み、丸くなってしまった。 それにしても、どうして猫はあの場所が好きなのだろうか。 そう言えば、犬はいつも助手席の窓から顔を出したがる。なぜだろう。 疑問は尽きないまま、そのまま「ひょうごの国」東部の配達先を一通り回り、午前中に、そろそろお開きになりつつある古本市に顔を出す。予想通り人も少なく、出品している卸もあまりやる気がなさそうだった。少し余った時間を使って久々に「みやこ」の外れに住むロボットの友人のもとを訪れ、ついでに「ならの国」経由で「わかやまの国」への経路について確認をしてみたが、最近になってから水没した地域はほとんど限られていて、予定に変更の必要はなさそうだった。もう少し配達を済ませると、午後になって南に出発することにした。 旧大阪市はもともと淀川の河口に位置していただけあって、あたしが物心ついたころにはすでに街の多くがすっかり水につかっていたし、それ以外の場所も人の住める状態ではなかった。 もともとたいして広くもなかった旧大阪府は、各地に「国」が成立する過程で、残ったわずかな土地も周辺の四つの国に組み入れられ、大阪という行政区分は消滅していた。その後の海面の上昇の結果、今の大阪湾は生駒山系の裾野を洗っている。大阪府の多くを占めた大阪市は、ほぼ全域が深い水面の下だ。 それにしても「わかやまの国」は、地図の上で定規をあてれば近いのに、実際に行くとなると大阪湾を迂回してゆくからひどく遠回りだ。佐野に行くには、「みやこ」を経由して生駒山を南下してゆくことになってしまう。 下京市からいったん宇治に入り、小さな山を越え、地図を見ながら丘陵地を進む。空はどんよりとした雲がかかりはじめていた。ラジオの天気予報は、質のよくない低気圧が近づいていて、夜から大雨になるとか言っている。この空を見ると、それは間違いなさそうだった。 「やだね〜、こういうの」 ルームミラーごしにベータに言う。あたしの言うことがわかっているのかいないのか、ベータは「にゃぁ」と一つ鳴いただけだった。 帰りは夜になるのは間違いないから、もし大雨になれば、暗い山道を走るのは、正直言って不安だ。空模様次第では、一泊することを考えた方がよさそうな気がする。 田辺をすぎて、さらに丘陵地を進んで「ならの国」の国境をこえる。ここからさらに山に入り込んで生駒山系の尾根沿いの道を南下することになる。山道は所々で舗装がはがれたり路肩が崩れたりして狭くなっており、帰り道がどんどん不安になってくる。尾根道の半分以上を走り終える頃には、あたしの心は「わかやまの国」で一泊すると決まっていた。 高台から見下ろす大阪湾は、厚い雲のかかる冬の堅く白い空の下、まるで鏡のようだ。あたしはその先に目を凝らすが、霞に包まれたむこうには、あたしの目指す空港のあたりは見えない。 途中、長い右カーブをすぎたところで不意に、左手の木々の間からすっかり色褪せた遊園地の遊具が顔を覗かせているのに気づく。いつも「みやこ」に行くときに見ている六甲山の麓の遊園地を思い出し、昔はこんなところにも遊園地があったのかと、妙な感慨にふけってしまう。 山を越えるころには、そろそろ日も傾き始めていた。あとはただ下って行くだけ。かつての山村だったらしい、ひどく狭くて急な下り坂を下りると、道は延々と続く丘陵地に出た。地図を頼りに、右左折を繰り返しながら進む。富田林で例の用事をすませ、一泊が決まってどうせ時間ができたのだからと、挨拶がてらちょっと家にお邪魔してから、改めて佐野を目指して進む。長野の町で給油して道を尋ねるが、ガソリンスタンドの店員も国際空港のことには首をかしげるばかりだった。 そのままひたすら、起伏のある道を進む。途中、丘の上を越えるとき、不意に右手奥に、西日を背景に高いビルの影が見え、あれがガソリンスタンドの店員の言っていた「りんくうタワー」だと気づく。 目的地に近づいた気配を感じたのか、ベータが起きだしてあたしの膝の上に登ってくる。ちょっと邪魔。しかたなくスピードを落とす。そろそろ舗装の痛み始めた坂道を車体をゆらしながら目的地に近づいてゆく。 そして、小半時近くも進み、佐野へ。「りんくうタワー」を正面に見ながら空港に続く高架道路の下を進むが、緩やかな斜面は静かに海に入って行ってしまう。その高架道路も、どうやらビルの先までしか行けないようだ。あたしは最初、この道を使えば空港に近づけるのではないかと思っていたが、こうして見てみると、とても無理だ。そのときになってあたしは、この本を注文した女性は、どうやってあの「島」まで行き来しているのか、と考え始めた。 車を止め、じっと目を凝らすと、遙か先水平線上に、何本ものビルが浮かぶ様子がかすかに見える。ひときわ高く突きだしているのは管制塔だろう。その次に高く見えるビルは、まるで複数のビルが小さくまとまって並んでいるようにも見えるが、目を凝らすとそれは、複雑な形をした一つの建物であることがわかる。一番高いところには丸い形をした展望台が乗っている。 「泉州空港北1丁目、ね。確かにねぇ」 なんとなく感心してしまう。 「そもそも人がいるんだから、何か手段があるはずだよねぇ」 ベータに言ってみる。もちろん、返事はそっけない。あたしはしばらく考えていたが、このままじっとしていても意味がないと思い、車を動かし始めた。 あたしの出した手紙の返事は、郵便社での待ち合わせになっていた。あたしは人の気配のある家を探して、少し道を戻る。海岸と平行にいくつかの畑の中を通り抜けるうちに、ようやく畑仕事をしている人物に出会った。 「あ〜、そん先やで」 車の中からのあたしの質問に、かなりのお年らしい老女が顔を上げる。最初の二言三言は理解できたが、その後、何を言っているのかさっぱりわからない。とにかく一分の隙もない地元言葉。日本は狭いようで広いと、そんなことを考えてみたりする。もっとも、相手はこっちの言葉を理解しているようなので、なんとか会話もなりたつ。とは言え、あたしはユズハについて少し知りたかったが、ひどく体力をつかって数分も会話をして、ようやく手に入れた情報が、 「ときどき、手紙を受け取りにむこうから船で来る」 「予め連絡をとっておけば、岸まで来てくれる」 といった程度の内容だった。あたしは、出して置いた手紙に正確な時間を書いておかなかったことを思い出していた……そもそも、そんな予定が守れるわけもないのだから。 もしかして、苦労することになるかもしれない、そんな気になった。 「あの、ありがとうございました〜」 そう言って、静かにアクセルを踏んだ。相手も何か言っていたが、結局あたしは何を言われたのか理解できなかった。 少なくとも郵便社の場所はわかったので、とりあえずそこに行ってみることにした。郵便社に着くと、職員は裏の畑に出ていて、呼び出さなければならなかった。不意に見知らぬ人物に呼ばれた職員は、最初は怪訝そうな顔をしていたが、あたしが名乗ると得心したような表情になった。 「ああ、聞いとります。なんや、ユズハはん、夕方から来とく言わはってましたけどなぁ。もうすぐやと思いますし、ここで待ちはったらどうですか」 「あ、それならちょっとだけ、すみません」 あたしは車を道端に停めると、職員の申し出を受けることにした。 結局あたしはしばらく待たされた。天候はどんどん悪くなっていく。まだ宿を探すには問題ないだろうが、彼女と話をする時間はどんどん減っていく。しばらくそのことを気にしていたが、ある程度遅くなってくると、最後には諦めの気持ちになった。 どうせまた手紙をやりとりできるのだ。二度と会えないということもないだろうし、彼女の住所のヒミツはもうわかったのだから、聞きたいことはまたあとで聞けばいい。 そんなことを考えるようになってしばらくしてから、郵便社の庭にいたあたしは、時間のわりに薄暗くなりはじめた大阪湾の沖合に、海面をかきわける小さな白波をみつけていた。ユズハの船だと聞き、あたしは目を凝らして、少しずつ近づいてくるその波を見つめていた。 「まだまだ時間、かかりまっせ」 職員の奥さんが笑いながら言う。たしかに空港まではここから何キロもある。小さな船ではすぐに着くというわけには行かないだろう。 それでもあたしは、何となくその船を見ていた。肌に湿った風を感じながら庭に立っていたあたしだったが、やがてあたしの目は、一つのものに釘付けになっていた。小船の船外機を操作する一人の女性。長く伸ばした髪が、風になびいている。 その色は、鮮やかな青だった。 「ロボット……だったんだ」 思わずそうつぶやく。そのままあたしは、言葉を失ってじっと船を見つめているだけだった。 やがてその女性……ユズハは、あたしの存在に気づいたようだった。船の上から大きく手を振る。あたしも、少しためらったあとで手を振り返す。 郵便社の庭から数メートルほど先では、地面がちょうど段差になって水の中に落ち込んでいて、おあつらえ向きの船着き場になっているようだった。最初に見つけてから小半時近く経って、ようやく船がそこに到着した。 「ミカゲさん? 初めまして、でいいんですかね。お待たせしてすいません」 「あ、いえ、あたしが早くつきすぎちゃって。ユズハさん、ですよね」 ユズハのほうが、あたしの眼鏡を気にするような様子をみせながら、先に口を開く。いかにもロボットらしく、表情の起伏は少ないが、声ははっきりとしている。ただ、どこか事務的な口調と、あたしには表現できない、何か影のような気配が、あたしの意識をとらえる。しかし、そんなあたしの気持ちに気づいたのか気づかなかったのか、ユズハは簡単な挨拶のあと、あたしが手にしている本の包みを見て小さく微笑んだ。 「すみません、わざわざこんなところまで配達してもらって」 「あ、ちょっとしたついでだから、気にしないで。じゃあ、ご注文の『ソフィーの世界』、改めてもらえます?」 あたしは我に返って、ユズハに包みを手渡した。ユズハはそっと包みを解くと、中の本を取りだして表紙を見た。少々すり減っているのは図書館にあったからだが、背表紙もばらけておらず、状態はかなりいいほうだった。本を見たときの彼女は、不意にぱっと表情を明るくして、それがあたしの不安を打ち消す。 「ええ、確かに。こんなに早く本を見つけていただけるなんて、やっぱり藤代書店さんが一番頼りになりますね」 「あ、いえ、そこまで買いかぶってもらうほどのものじゃ……」 正直言って、こう褒められると面映ゆいところがある。とは言え、彼女のうれしそうな様子を見ると、こうして頼られる立場も悪くない気もする。あたしの心から、最初に感じた不安な印象が薄れていて、それがあたしをほっとさせた。 それにしても、彼女がロボットだったとは、正直言って意外だったが、会ってみると、それ以外はなんだか想像通りの人だった。と言うより、ロボットだったと知って、変に納得してしまう。 最初の驚きがおさまるまで、あたしはユズハと、簡単な会話……主に先生についてのことだった……をしたが、その会話がとぎれ、ちょっとした沈黙が訪れると、あたしはもう、引き上げなければならないことに気づいた。やはり天候が悪すぎるし、これ以上長居すれば宿を見つけるのも大変だろう。出発したときよりも彼女に聞きたいことが増えた気もして心残りもあったが、それを聞くには時間が短すぎるし、それに初めて顔を合わせたばかりでは、ちょっと変な感じだ。 「あの、じゃあ、あたしはそろそろ行かないと。あ、そうだ」 そこまで言うとあたしは、郵便社の職員顔を向けた。 「このあたりでいい宿、あります? この天気で知らない道を帰るのも不安なんで」 「宿ですか? ワカヤマまでいかへんとあきまへんなぁ。そうそう、バイクやったらともかく、この三峯峠は車では通られへんですさかい、鍋谷峠まわりになりますよ。一時間半はかかりますやろか」 「えっと……」 あたしは車から地図をひっぱりだした。鍋谷峠というと、ここからかなり東に向かわなければならない。確かに大幅な遠回りだ。かといって今から「ならの国」まで戻るのも厳しい。これは、早めに出た方がよさそうな気がする。 地図は少々古くて、水没地域の情報が不十分だった。あたしが職員に、現在の市街地の位置や通行可能な道などについて色々訪ねている間、ユズハは少し考えこんでいる様子だった。一通り話を終えたころ、不意に彼女が口を開いた。 「あの、ミカゲさん、これからご用事は?」 「え? これが最後だけど……」 「じゃぁ、わたしのところに泊まっていったらどうですか? 今からワカヤマだと大変ですし、帰りも同じ道を通ることになりますよ」 あたしは少々驚いて、ユズハを見た。思わぬ提案にどう答えたものか、迷ってしまう。 ユズハはというと、自分から言い出したわりに、どこか不安そうな表情であたしを見ている。あたしはたっぷり十秒以上は逡巡していた。 「でも、ちょっと悪いですよ……」 「そんなことないです。部屋はいくらでもありますから」 そのときになってあたしは、彼女の目にどこかすがるような色を見つけた。どういうわけか急に、この申し出をことわってはいけない、そんな気がしてきて、ためらいがちながら首を縦に振っていた。 ユズハの表情に、明るさが射す。あたしはどこか、まだためらう気持ちもあったが、同時にユズハへの好奇心がまた浮かんでいた。 「じゃあ、荷物とってこないと……」 「あ、そうだ、車を置く場所を考えないといけませんよね」 不意にユズハが、ようやく気づいたように言う。あたしは別にどこに置いてもいいと思っていたから、少し意外な気がして、つい彼女の顔を見てしまった。 そこに口を挟んだのは、話を聞いていた郵便社の職員だった。 「かめへんですよ、うちで預かります、屋根もありますさかい」 「あ、助かります。うちの車、雨漏りするんですよ」 「ははは、わかりますわ、その車やとね。どうせウチは空きばかりですし、きちんと雨漏りせえへんとこにしまっときましょ」 ユズハが少し驚いたような顔をして職員を見つめている。そんなユズハに、職員は軽く笑いかける。あたしはそんな様子を、なんとなく見ていた。 どちらにしても、問題も解決だ。そもそも、ユズハの申し出はありがたいくらいで、彼女がいいというのならもう、断る理由もない。あたしは職員の案内で、古くなって使われていない納屋の一角に入れる……職員はわざわざ、放り込んであった荷物を片づけてくれて、さすがに少し悪い感じがしたが、職員は全然気にしていないようだった。そして、手荷物を出してユズハのところにもどる。 「じゃぁ、本当に雨が降り出す前に、家にもどりましょう」 そういうとユズハは、ためらいがちに職員に頭を下げると、小船へとあたしを案内しはじめた。あたしはベータを抱き上げると、郵便社の職員に見送られながら、彼女について歩きだした。 船は快速だったが、それでも小半時ほどの旅のあいだに間に、空模様はどんどん悪化していった。普通の日ならまだ空が明るい時間だというのに、今日はもう、薄暗いと言っていい状態だ。ベータは落ちつかなげにあたしにしがみついている。船の中でもう少し丁寧な自己紹介をしているうちに、あたしたちはいつの間にか、かなりうち解けていた。それにはやはり、あたしたちが同じアルファ型ロボット同士であることが影響しているのは否定できなかった。 「ユズハさん、あそこで何をしてるんですか?」 あたしが頭に浮かんだ疑問をふと口にしたが、その言葉にユズハが一瞬、ためらうような気配を見せ、あたしは戸惑った。今の質問が失礼にあたったのだろうかと思い、急に不安になってユズハを見たが、彼女の表情は静かで、なんだか気持ちを読みとれない。 「その、魚をとったりして、なんとか。陸の上に小さな畑ももらってて、少し野菜も作ってますし。仕事って呼べるほどのことじゃないですよね」 彼女の言葉は少し曖昧で、どうもあまり聞いて欲しくないことのように思われ、あたしはそれ以上の質問はしなかった。しかし、その質問を境に、少しだけ堅い雰囲気が生まれたのを、あたしははっきりと感じ取っていた。それが心なしか、あたしをもどかしい気持ちにさせた。 ようやくたどり着いたのは、水上に突き出たビルの麓だった。思ったよりもずっと手入れされている。さすがに下の一、二階分は汚れるに任せた感じだったが、それより上は、すぐにでも人の気配がしそうなくらいだ。ビルの非常階段には浮き桟橋が造られていて、船はそこに横付けされた。あたしが階段と言うより梯子に近い登り口を登っている最中に大粒の雨が落ち始め、上の階にあがるうちに本格的な雨になっていた。 「うわ、やっぱり泊まることにしてよかった」 「そうですよ」 言いながら、非常階段を一層分上がり、鉄の扉を引いてビルの中に入っていった。 彼女が生活しているのは、最上階の一室らしかった。もともとホテルだったということで、手入れされた部屋はいかにも暮らしやすそうだ。雨は強くなり、窓からはもう、対岸の佐野すら何も見えない。 「じゃあ、どうぞ。誰かを招いたのって始めてで、どうもてなしたらいいかわかりませんけど」 彼女はあたしにソファーを勧め、あたしは、そのソファーに深く腰を下ろした。彼女のほうは、椅子の一つを動かすと、窓際のソファーのそばに置いて座った。 ベータはというと、部屋に入った途端、部屋中を探検し始める。猫の習性だ。見ていると、どうやら壁とベットの間が気になるらしく、狭い隙間に体を押し込もうとしている。二人でその後ろ姿を眺め、つい笑ってしまう。ベータの尻尾は、うまく潜り込めないことがよほど苛立たしいらしく、激しく左右に揺れていて、それがよけいにおかしかった。 「あ、そうだ、お茶淹れますね」 そうユズハは言うと、部屋の隅にある、明らかに後から設置されたコンロに向かった。ヤカンに水を入れるが、その水は高い棚に置かれた水入りの缶から落としてきたものだ。水道が通っていないことは明らかだったから、なるほど、と思う。それを火にかけておいてから、急須にお茶の葉を入れている。 見回すと、部屋の一角の壁には本棚が設えてあった。その棚の中を見ようと、あたしは少し身を乗り出す。『A−7開発史』『アルファタイプ詳細』『A−7型育成過程』などなど、アルファタイプの開発に関する本並べられている。そのほとんどはウチの店で売った本だが、中には全く見覚えのないものもある。このテの関連書籍に関してあたしが知っている本は全部ここにあったし、中にはあたしも知らないものもあった。 隣の棚にはそれ以外の本もある。『猫とロボットとモーツァルト』(注3)は哲学の論文集だ。隣は、カレル・チャペックの『R.U.R.』(注4)。アイザック・アシモフ(注5)のSFも数冊ほど並んでいる。この半分以上も、ウチの店からのもの。そして、今日あたしが持ってきた本も、ここに加わるのだろう。 「それ、藤代書店さんのおかげでずいぶん集まったんです。なんだか、改めて見られると少し恥ずかしいですけど……」 あたしの様子に気づいたユズハが言った。あたしは小さく首を横に振った。 「そんなことないって。ついやっちゃうんだよね、自分探し。あたしもこのテの本、色々読んだっけ」 「…………」 不意に彼女が無言になる。あたしはつい気になって彼女を見やったが、やはり表情は静か。実を言うと、こうした本を読んだのは神戸に来てからだったが、すぐに先生に止められて、それ以来は読まないでいるのだ。その事実がちょっと後ろめたくて、あたしもつい口を閉じてしまった。 窓の外はいつのまにか、白から灰色の世界へと変わっていた。部屋は少し薄暗くなり始め、ユズハは天井から下げたランタンに火を入れた。部屋は赤い光が満ちる。その間にも外は薄暗くなって行く。一面、何の変化もない、のっぺりとした暗灰色。波の音がかすかに聞こえるが、窓からはもう何も見えない。まるで水の中に沈み込んでいるような、不思議な感触。 ユズハが明るい色のカーテンを引くと、窓の暗さが無くなったぶん、部屋が少し明るくなる感じがする。あたしは少し疲れを感じて体を伸ばし、眼鏡をはずしてハンカチで汚れを拭く。 「それ……すごい度が入ってるんですね」 少し固くなった雰囲気を打ち破るように、不意にユズハが言う。ようやくその質問が来たという感じだ。彼女はさきほどから、ずっとあたしの眼鏡を気にしている様子だったし、ある程度ロボットに詳しい人からはたいがい、この質問を受けることになる。そもそも、普通に考えれば、あたしたちアルファタイプのロボットが眼鏡を必要とすることなどあり得ない……あたしたちの目となるカメラはきちんとしたものだし、実を言うとあたしも、目の機構自体には異常は無いのだ。 「うん、目じゃなくて、脳の中の視覚関係の回路の異常なんだ。目の焦点がぜんぜん調整できなくって、こんな眼鏡を使うしかないんだよね。言ってみればあたし、不良品ってとこかな」 この答えも慣れたものだ。そして、眼鏡を手渡してみせる。ユズハは眼鏡を触っている様子だったが、あたしには何も見えない。しばらくしてその眼鏡を返してくれるまで、あたしは、身体をソファーに預けてじっとしていた。 「眼鏡がないと、ぜんぜん見えないんですね」 「焦点がこんなところにあってるからねぇ」 彼女が言うのはきっと、あたしが彼女の動きに何の反応も見せなかったからだろう。あたしは、眼鏡をかける前に、手のひらを目のすぐ先、数センチのところにかざしてみせる。彼女の表情は興味深げだ。 その間にお湯が沸き、ユズハがお茶を淹れ始めた。お湯を別の湯飲みに移して冷ます動作をさりげなくこなしているところを見ると、お茶を淹れ慣れているのが伺える。お湯できちんと湯飲みを温め、一方、急須の中で茶葉を蒸らしている。よどみない仕草。 出されたお茶はなかなかの品だった。 「ありきたりの宇治茶(注6)ですみません」 彼女はそんなことを言っていたが、なかなかどうして、そのあたりでは味わえない深みのある味だ。どこか甘みすら感じるのは、いいお茶をきちんと淹れた証拠なのだ。 「こういうお茶の淹れかたするの、久しぶりです。やっぱり一人だと、こういうよそ行きな淹れ方はしないんですよね。どちらかというと渋いお茶がほしかったりして」 「あ、それもなんとなく、わかる気もするな〜。特に朝起きたときとか」 ユズハは少し笑い、首を縦に振った。ようやく部屋の隅々まで探検を終えたベータがあたしの膝に登り、身体を丸くする。ユズハが手を伸ばし、その喉を触ってやると、ベータは心地よさそうに喉を鳴らした。 黒い毛玉とユズハの細く白い手が鮮やかなコントラストになって、ランタンの光に照らし出されていた。雨音がまた強くなり、静かな部屋に絶え間ない音の流れを与えていた。 ユズハが用意した夕飯は、まったく予想通りというか、野菜と魚が中心だった。魚は自分で捕ったという。半分以上海につかった空港施設が絶好の魚礁になっているらしく、彼女一人が食べてゆくのは容易だと言うのだ。陸の畑とあわせて、ちょっとした現金収入もあるという。 食事中も、その後も、あたしたちは小さなテーブルを挟んで座り、ラジオの音に身を任せながら、いつのまにかすっかりリラックスした雰囲気の中、なんとなくとりとめもないことを語り合っていた。 ベータは、ユズハの出した食べ物にすっかり満足したのか、ベッドの上で丸くなっている。 「それにしても、ミカゲさんて、ちょっと変わってますよね」 話題が移ろう中、ふと訪れた沈黙のあと、唐突にユズハがそう言った。 「え? そ、そうかなぁ」 「わたし、ミカゲさんが本当にあたしと同じロボットの人だ、ってこと、なんだか信じられません。仲間のうちでもこんなに人間っぽい感じの人、正直言って初めてです」 「う〜ん、そう言われると嫌な気持ちじゃないけど」 つい、耳の後ろを掻いてしまう。たしかに多くのロボットたちは、ユズハのように表情の起伏が少ないのも多いように感じている。さりとて、自分が仲間たちとそう違っているという意識はなかった。 そもそもロボットにも個性があるのだから、多少違っているのが当然だとも思っていたが、そのことを言っても、ユズハはあまり納得していないようだった。 話題は自然に、というか、必然的に、あたし自身の生い立ちへと移っていった。ユズハにせがまれてあたしは、少しためらいながらも、自分がもともと茨城の大学に行くことになっていたこと、回路の傷が見つかってしばらく「治療」を受けたこと、その後大学で幾種類かの研究の手伝いをしていたこと、やがて大学が解体し、先生と共に神戸に移ってきて、先生の始めた古本屋を手伝ってきたことなどを、ごく簡単に話した。 「治療って、どんなことをしたんですか?」 「どんな、って、あたしの人格形成前にしたことも多かったから、正直、よくわからないんだよね。ただ聞いてたのは、回路の傷のせいで人格の形成過程にも障害が出ちゃって、一度、製造時に焼いてある基盤の中身まで含めてほとんどリセットされちゃった、ってことだけ。 そのあとすごく手間がかかったみたい。なにしろ、中途半端に幼児みたいなオトナがいるわけでしょ? どう扱ったものか、研究室の人も子海石先生も悩んでた、って聞いてるけど」 ユズハは、あたしをじっと見つめて、一言も聞き漏らすまい、といった風だった。あたし自身はそれほど面白い話とは思っていなかったから、彼女の反応に少々面食らっていた。ユズハはいくつも質問して、あたしは戸惑いながらもそれに一つ一つ答えていった。 一通り話が終わってから数秒ほどして、ユズハが意外なことを言った。 「その意味では、ミカゲさんの人格形成過程って、わたしたちM3よりもM1やM2の人に近い、ってことになりますよね?」 「え?」 ユズハの言葉は意外で、あたしはそんなことを考えたこともなかったから、正直言って、少しの間、どう答えたものか想像もつかなかった。 「う〜ん、そうかなぁ……」 あたしは、どうしてもピンとこなくて、中途半端な返事をする。しかしユズハは、自分の言葉にかなりの自信を持っているようだった。 「ほら、最初に与えられたベースの人格を使わないでかなり初期から教育されたわけですよね? それがM1やM2の人に近い、ってことですよ」 「でも、教育プロセスもM3型のから大きくはずれてるわけじゃないからなぁ……。それに、いくら再教育って言っても、M1型やM2型ほど時間をかけたわけじゃないしね」 「それでも普通のM3の人とは違うじゃないですか。よく聞きません? M2の人って、私たちM3とは大きな違いがあるとか。M2の人のほうがずっと人間に近いとか」 「うん、そう言ってるロボットがいるの知ってる。でもそれって伝聞だよね」 「わかってます。でも違っていてもおかしくないし、それがほかのロボットの人が言うとおりなら、どう違うのか知りたいんです。それから、それが教育プロセスのせいなのか、もともとのスペックが違うのか。ミカゲさんの生い立ちがさんがそのヒントにならないかと思んです」 「う〜ん……」 「これ、前から考えていたことだったんですけど、ミカゲさんみたいなロボットの人がいるんだ、ってわかって、なんだか確信が持てる気がするんです」 「…………」 あたしはつい、考え込んでしまう。なにやら論理めいたことを言っているが、実際はとりとめのない話だ。なにしろM1型はただ一体だけで、しかもあたしたちは、伝聞でそういう人がいたとしか聞いたことがないし、M2型は三体しか作られていなくて、実際のところ、どこに住んでいるかも、そもそもまだ生きているのかも知らない。 あたしたちは、M1型のこともM2型のことも、全く知識を持っていないに等しい。そのことは、ユズハ自身もわかっているようだった。そのことをあたしが指摘すると、ユズハは少し悲しそうな表情で目を伏せた。 「まぁわたしも……想像の域を出ない仮説を論じるつもりもないですけれど……」 部屋に沈黙が訪れた。あたしはそろそろぬるくなり始めたお茶をすすり、それに気づいたユズハがすぐにお茶を淹れなおしてくれた。 確かに彼女があのように言いたくなることは理解できなくもなかったが、あたしにはなんだか、それは同意しがたかった。ただ、反論するほどの材料があるわけでもない。 そのもどかしさがあたしの口を閉ざし、沈黙が訪れる。そんな自分がなんとなく嫌で、あたしはつい、一つの出来事を思い出して、ふとそれを口に出していた。 それが思いもかけぬ反応を呼ぶことまでは予想していなかった。 「それに、さ、あたし……会ったことあるんだよね、ほんとにだいぶ前、まだにぎやかだったころのことだけど」 「誰にですか?」 「M2型に。会った、って言っても別に、話をしたとか、そういうわけじゃないけど」 ユズハの表情に驚きが浮かぶが、すぐに彼女は、まるで探していたものを見つけたようなうれしそうな表情になる。あたしはつい、身体を引いてしまう。別にどうということのない内容だと思っていたから、その反応は正直言ってかなり意外だった。 「それ、すごいじゃないですか」 「で、でもちょっと会っただけだし、別にすごいなんて言うほどじゃ……」 「そんなことないです。M2の人だって半分は伝説みたいなものじゃないですか。その人、どんな人だったんですか?」 「え? えっと……」 思いもかけぬ彼女の勢いに、つい言葉が詰まってしまう。それでも、彼女の期待をこめた眼差しにとらわれて、あたしはぽつぽつとそのときのことを話し始めていた。 どう説明したものだろうか。あたしの脳裏には、あの大学での中庭の光景がよみがえっていた。 その日あたしは、「治療」の最後の仕上げの段階で大学を訪れていた。子海石先生が用事で少しあたしのもとを離れているあいだ、特に何をするでもなく、春の陽を浴びてベンチに座っている。視界の中をたくさんの学生たちが行き交い、あたしはただその人の流れを眺めていたのだ。数ヶ月前なら苦痛の原因だっただろう、動きの激しい光景に、ようやく慣れてきた時期だった。 そこに不意に、一人の女性が、別の人物に連れられて現れる。木々生い茂る中庭の緑と、彼女の鮮やかな緑色の髪という微妙な取り合わせは、あたしの目に痛いほどだ。 豊かな表情で、草木や蝶を眺めている。忙しく視線が動き、あらゆるものに好奇心をぶつけている。連れの人物と楽しげに会話をしている。その生き生きとした表情は、あたしにはまぶしすぎる。 彼女の視線があたしに止まる。彼女はにこりと微笑み、あたしは自分が、彼女をじっと見つめていたことにようやく気づく。急に気恥ずかしくなり、目を伏せながら小さく頭を下げる。再び視線を挙げると、目に映ったのは二人の後ろ姿だった。あたしのことを全く気にも留めていない様子の彼女に、あたしは何となくもどかしい思いをする。 「それがM2型の一体だっていうことは、彼女が見えなくなってすぐに子海石先生が教えてくれたんだ。それを聞いてあたし、そのときは変に納得した記憶がある。あれがM2型なんだ、って」 「…………」 「その、なんて言うのかな、とにかく印象が強くて、しばらく忘れられなかったのだけは覚えてる。なんだか独特の人で、きっと誰にでも不思議な印象を与えるんだろうなぁ、って……」 「…………」 ユズハはじっと、あたしを見つめたままなにも言わなかった。まだなにか期待するような視線に、あたしは小さくなってしまう。こうして話し出してみると、あたしがその出来事について、人に説明できるほどの考えを持っていないことに気づいてしまう。 「ごめんなさい、ほんとにちょっと会っただけだから、どんな人か、って言われてもわからないんだよね」 「…………」 「ほんとにごめんなさい」 「そう……ですか……」 沈黙。ユズハは、あたしが何も話さないのに少し悲しそうに視線を落とし、それまでの中腰の姿勢を解いて、自分の椅子に静かに座り込んだ。あたしは、一度始めてしまった言葉に最後まで責任を取ることができなかったことに、心のどこかで罪悪感を感じ始めていた。 だからあたしは、一つの提案をすることにした。 「そのときの絵、見る?」 あたしが言うと、ユズハは、きょとん、という顔をした。それはそうだ。この話をするといつも、相手のロボットは変な顔をするし、あたしはそれにはもう、慣れている。 「ジカに転送するよ。絵だけだけどね」 「……ジカに、ですか?」 「そう。覚えてる範囲だけど。あたしの特別仕様なんだ」 ユズハは、数秒ほど間をおいて、やっとあたしの言うことを理解したようだった。表情が、期待と、この機会を逃したくないと言うせっぱ詰まった感情に支配されている。彼女が再びあたしへと身を乗り出しすと、自分で言いだしたことながら、あたしはすこし気恥ずかしくなったが、こうなった以上、いまさらやめられない。 「お願いします!」 首がちぎれんばかりに、なんどもうなずく。その様子に、なんだか余計に気後れがするが、後の祭りだ。 とにかくあたしは覚悟を決め、大きく息をした。 「……じゃ、始めるからね。ほら、座ってよ、立ってたらやりにくいよ」 「あ、すみません」 あたしがそう言うと、彼女は、一度椅子に腰掛けると、かなり慣れた様子であたしの両手をとり、目を閉じて舌を出した。 あたしは少しだけためらったが、自分も舌を出し、あの光景を思い浮かべながら、静かに彼女の舌に触れさせた。 転送が終わるまでしばらくかかった。やっと全てが終わったことを確かめると、あたしは妙に恥ずかしくなって、彼女の手を離した。あたしたちはほとんど同時に、静かに椅子に座り直した。 あたしはなんとなく、ユズハを直視できなかったが、とうのユズハのほうは、まったく平然としている。それがなんとなく恨めしく感じてしまう。 彼女は、半眼のまま、たったいま受け入れた絵を確認しているようだった。あたしはどうしたらいいかもわからず、なんとなく湯飲みを手にとって撫でてしまう。ちょうどそこに、いつ起きだしたのか、ベータがやってくると、あたしの膝の上に登ってきた。あたしは湯飲みをテーブルに置き直すと、ベータの背中を撫で始めた。 「映像だけなんですね」 しばらくして、彼女はそう言った。あたしが送った映像はほんの数分だから、彼女は何度か見直していたのかも知れない。 「ごめんね、あたし、映像はよく覚えてるんだけど、音のほうは普通に忘れるんだ。半端な記憶より、音無しのほうがいいでしょ?」 「なんか、映画みたいですよね」 言いながらも彼女は、自分が手に入れた新たな記憶を熱心に反芻している様子だった。あたしは少しだけ、彼女の印象が落ち着くまで待った。 「あたしね、いつも思うんだ。あの人は絶対に、あたしたちに無いものを持っているって」 つい、思ったことを口に出す。それはきっと、不安を紛らわすために違いなかった。ユズハは目を開け、あたしを見た。あたしは彼女を見ないようにして先を続けた。 「本当にM2型以前とM3型とのスペックの差、なのかもね」 「…………」 「じゃ、どう違うのか、って聞かれても、正直言ってわからないんだ。カラダの構造はたいして変わらないはずだよね? 人格だって、あたしたちにもいろいろ勉強したり、変わってく機会もあったわけでしょ? それを考えたら、M2型とM3型の違いなんてたいしたことはないはずなんだよね。だいたい、ユズハさんはどうだかわからないけど、少なくともあたしは、年齢だけならそのとき会ったM2型とはそんなに変わらないんだよね」 「…………」 「だから、さ。確かに違うのはわかるけど、その違いがどこからくるのか、よくわからないんだ。 確かにスペックの差だと思うのが一番簡単だよね。あたしもそう思いたいけど、まだ決めつけるのは早いような気もするし、でもほんとにスペックの差だったら、あたしの悩みも全然意味がないことになるから、なんだか複雑な気持ちなんだよね」 「…………」 「……なんか、とりとめない話だね」 最後の一言は、あたしの正直なところだった。なんだか頭の中に、言いたいことが渦巻いてるのに、それが全然形にならない。それがもどかしい。 「ごめん、こんなこと言うべきじゃなかったかな。実を言うと自分でもよくわかってないんだ」 「そんな……。わたし、そんなこと考えたこともなかったです」 ユズハはすっかり考え込んでいる様子だった。なんとなく彼女を邪魔するのが悪くて、あたしは黙っていた。ただ、膝の上のベータの背をそっと撫でていた。あたしはというと、自分で言ってしまったことがはたして、本当に自分の思ったことを言い表していたのかどうか、なんだか自信が持てなくて、少し重い気持ちになっていた。 しばらく考え事をしていると、不意に眠気を感じて、あたしはふと時計を見る。その針の位置を、一瞬、理解できない。 ユズハもつられて時計を見たようだった。 「あ、いつのまにこんなに遅く……」 彼女が驚いた声をあげたが、驚いたのはあたしも同じだった。 「ほんと、ぜんぜん気がつかなかった。おしゃべりしてると結構、時間って経っちゃうんだね」 時刻に気づくと、眠気が強くなる。あたしは重くなってきた瞼を軽くこする。 「ねぇ、もう、寝たほうがいいよね」 「あ、ええ……」 ユズハは少しためらいがち。まだ話したいことがあるのだろうか。あたしもそれは同じだったが、まだ考えをまとめたいというのが正直なところだった。あたしがいかにも疲れた表情を見せると、仕方がないといった様子で静かに立ち上がった。 あたしはじっとりとした疲労に取り憑かれて、頭が重くてしかたがなかった。どうもユズハも同じ様子に見えた。 「じゃあ、ミカゲさんはベット使っていいですよ、わたしはソファで寝ますから。いま、予備の布団を持って来ますね」 そう言ってユズハは部屋を出ようとするが、あたしはあわてて、自分がソファーを使うと言った。ユズハは少し驚いた表情になった。 「いえ、お客さんにソファを使わせるなんて……」 「ごめん、あたし寝相が最悪なんだ。そのベットだと三十分もしないで落ちちゃいそう。ソファーなら落ちても痛くなさそうだし」 「……寝相、ですか?」 「ちょっと、ね」 ユズハは少し不思議そうな顔をしている。あたしは少し顔が赤くなるのを感じながら、ソファーにローテーブルをくっつけて、少しでも周囲を固め始めた。ユズハは一度部屋を出たが、すぐにシーツと分厚い掛け布団を両手にかかえて戻ってくる。ソファーは充分に柔らかいから、その上にシーツをかけ、一方の肘掛けを枕にして、上から掛け布団をのっけると、立派な寝台ができあがった。 「あの、すみません、わたし、ベット使いますので」 「気にしないで。あたしのほうが問題あるんだから」 「じゃぁ、明かり、消しますので」 あたしが布団の中に潜り込むと、ユズハは頭上のランタンの明かりを落とした。部屋が暗闇に包まれる。ユズハがベットに潜り込む音がした。眼鏡をはずしてソファーの下に入れておくと、あたしは、少し窮屈ながらも全身をリラックスさせようと、せいいっぱい身体を伸ばした。 じっとしていると、不意に時計の音が大きく聞こえる。なんだか、ベータが寝床を探して歩き回る足音まで聞こえてしまうのは、気のせいだろうか。時折、雨が窓に吹き付ける、さぁっ、という音がする。波音はもう雨にのまれてはるか遠く、あたしの耳まではかすかに届くだけだ。 静かな夜はいつものことだが、なぜか少し寂しい感じがする。 目を閉じてしばらく、じっとしていた。あたしはいい加減疲れが出て、すぐにでも眠ってしまいそうだったが、なんとなく目は覚めていて、時折そっとユズハの様子をうかがっていた。あたしはユズハも、まだ眠っていない気がしていたが、自信はなかった。 どのくらい時間が経ったろう。彼女が不意に口を開いた。 「あの、わたし、少し謝らないと」 声は静かだった。あたしは少しだけ間を空けて、そっと答えた。 「なに?」 彼女が、ほっと息をつく気配がはっきりとわかる。きっとユズハも、あたしが答えてくれるかどうかわからなかったのだろう。ユズハは続けた。 「お会いしたとき、急に思いついたように泊まって行く話しましたよね? 実を言うとわたし、お手紙を頂いたときから、ミカゲさんにこの部屋に来て欲しいと思ってたんです。少し話ができれば、って」 「謝ることなんてないよ。すごく助かったし、それにあたしもユズハさんと話をしたくなってたから」 あたしも、静かに答える。できるだけよけいな感情をこめないように言ったつもりだった。あたしはけして嘘を言っているわけではない。もともとあの注文書を受け取った時点から彼女には興味があってここまで来たのだし。しかし、その気持ちをうまく伝えられたかどうか、少し自信がなかった。 しばし、沈黙が流れる。こんなとき、相手が見えないと少しもどかしい。 「ほんとに、すみませんでした。それと、起こしてしまって……」 「いいよ、まだ寝てなかったから。じゃあ、おやすみ」 「おやすみなさい」 また静かになった。時計の音もユズハの気配も、もう気にならない。今度はあたしは、迷うことなく深い眠りに落ちていった。 雨の音と波の音が混じり合い、不思議な感覚に包まれながら、夢の世界へと。 翌朝、天気はかなり回復していた。前夜の雲はまだ残っており、海上は風でやや荒れていたが、それもすぐに無くなりそうな気配だ。 「波もありますし、お昼ころまで待ったほうがいいと思います」 ユズハが言う。あたしは海の天気には詳しくないが、海面を見ていると、彼女の言うことに間違いはないことはすぐにわかった。 朝食を済ませると、その日の昼まで、あたしはユズハの仕事を色々と手伝った。もっとも、仕事と言ってもビルの見回りと簡単な掃除(一度に全部はできないから、端から順にだ)、そして海中に設置した仕掛けの回収。ユズハは、雨の翌日はあまり魚が捕れないと言ったが、引き上げた仕掛けには数匹の魚が入っていた。小さすぎるものや味の良くない魚を逃がすと結局、たった三匹捕れただけだったが、これで不漁だと言うなら、なるほど、小食なあたしたちロボットが食べていく分には充分だろう。 ユズハは、その朝から、昨日の様子とは少し違った感じがしていた。それは気のせいなのかもしれないが、あたしはその印象をどうしてもぬぐうことができなかった。 ただ、昨日よりも何か考え込んでいるような、ただ黙って自分の仕事に没頭しているような、そんな感じだった。かといって、あたしが話しかけると昨日と同じように答えるし、彼女からあたしに話しかけることだって普通にあった。話題はとりとめのないことばかりで、まるで仲のいい女子学生のようだ。だからあたしは、そのことは気にしないことにした。 なぜかあのM2型の話題は出なかった。 どこか忙しい時間は過ぎ、気がつくと日は高く、波も治まっていた。ちょっと疲れが出て、あたしたちは非常階段の一角に腰を下ろして一休みした。海面を見るとさすがに、風はまだあって、体を動かすのをやめると急に寒く感じられる。あたしはちょっと身体をふるわせて、風を避けようと壁際に身を寄せた。 「あの……」 不意にユズハが言う。さきほどと違う口調にそちらを見たあたしは、彼女の真剣な表情に、一瞬戸惑った。 「な、なに?」 「聞かないんですね」 「なにを?」 あたしの答えに、彼女が戸惑うのがわかる。でもあたしは、敢えてその態度を崩さなかった。 ユズハが口を開いたのは、明らかにじっと言葉を選んでからだった。あたしはただ、じっと彼女の目を見ていた。 「わたしがどうして、ずっとここで暮らしているのか、です」 「…………」 あたしは何も答えなかった。ただ、彼女の目にどこか緊張しているような色を見つけて、なにも答えるべきではないと感じていた。 そのことは最初から気になっていた。しかし、それを質問させない何かがずっとあたしを覆っていた。 こうしてユズハがそのことを切り出しても、あたしはまだなにも言えなかった。むしろ彼女は、あたしが好奇心に駆られて質問しなかったこと自体を疑問に思っているようだった。 しばしの沈黙が訪れる。ユズハが言いたくなってからでいい、あたしがその言葉を頭の中でまとめたとき、不意にユズハが口を開き、あたしは少なからず驚かされた。 「実は……わたしもミカゲさんみたいに、京都の大学病院でお世話になることになってたんです」 「…………」 その言葉が本当に選ばれたものだということが、はっきりと伝わってくる。そして、もしかして彼女がこのことを話すのが初めてなのではないか、そんな予感がする。 「研修所で病院の人がわたしを見て、是非来てくれって、そう言ってくれて。そのときわたし、自分を待ってくれる人がいる、というのが、なんだか誇りに思えたのを覚えてます」 「うん、わかる。あたしも待ってくれる人がいるから頑張れたんだ」 「でも、ミカゲさんと違うのは、わたしが研修所を出るまでの間に、大学がなくなっちゃったんです。正直言って、途方にくれました。そのころはまだ、ロボットが自立して生活するってイメージは薄かったですし。行き先が決まらなくて、結局しばらく研修所で手伝いをしたりもしました。その後もいろんな仕事を少しずつしました。でもわたし、最初から大学病院にいくつもりで、そういう勉強ばかりしてたから、なかなか仕事に馴染めなくて……。 ようやく落ち着いたのがここだったんです。人手不足で困ってた関西国際空港の人が、あたしをちゃんとした職員として雇ってくれる、って聞いて、本当にうれしくて」 「…………」 彼女はそこで、少し言葉を切った。波の音と、風が非常階段を吹き抜ける静かな気配があたりを包む。あたしも覚えている、ひどく混乱した時代だ。けしていい思い出ばかりではない。 その後、あたしが黙って話を聞いている間、彼女は自分を「助けて」くれた空港のために必死で働いたこと、慣れない仕事に何度も失敗しながら少しずつ周囲とうち解けていったことなどを話した。その間じゅう彼女は、じっと海を見つめたままだった。 もしかしたら、彼女が見ているのはその下の空港施設なのかもしれない、あたしはふとそう思ったが、それを確かめる気にはならなかった。 「その空港も、航空便が少なくなったり、台風の高潮で滑走路が水をかぶったりしたせいですぐに閉鎖されました。そのころには空港の職員もすっかり少なくなってましたけど、みんな故郷に帰ったり伊丹空港(注6)に転職したりして行ったんです。 わたしは行くところがなくて、ただ、もしかしたらまた空港が再開されるかもしれないって、そんな噂を聞いていたから、どうしてもここを離れたくなかったんです」 「…………」 「もっとも、その噂を信じる気持ちが残ってたのは、最初のうちだけですけれどね。誰も飛行機を使わなくなりましたし、空港施設は海の中です。でも……なんとなくここを離れられなくて、気がついたらこんなに時間が経っていて……」 彼女はそこで言葉を切ると、大きくため息をついた。あたしはというと、やっぱり黙って彼女を見ているだけしかできない。正直に言えば、あたしは彼女と比べて幸せなほうだったから、彼女の気持ちが全部理解できるわけではない。 もしかしたら、彼女も、そんなことはわかっているのかもしれない。それでも話すしかなかったのかもしれない。 「へん、ですよね、こんなことにこだわって、思い出にしがみついてるみたいで、かっこ悪いですよね」 「…………」 あたしはまだじっとユズハを見ていた。彼女はまだ、水面を見つめている。しばし沈黙が流れる。 彼女の表情は、なんだか今にも泣き出しそうだ。まるで、それまでうちに秘めていたものをはき出して、逆にその重みに押しつぶされそうになったような、そんな気がして、あたしもつい重い気持ちにとらわれてしまう。 あたしは、ユズハからまだこの場所にこだわっている本当の理由を聞いていないことに気づいていた。しかし、それを質問することができなかった。だからそのかわり、あたしは静かに口を開いた。 「ほら、なんだかさ、不思議だよね」 「え?」 突然話の方向を変える、軽い口調。ユズハが一瞬、顔を上げてきょとん、とするが、あたしはそのまま先を続けた。 「あたしたちロボットはさ、何か目的を持って人間に作られたわけでしょ? 作った人間たちはもう、その目的を忘れてるのに、あたしたちはこうして、ちゃんとここにいる。それってすごく不思議なことだと思わない?」 「…………」 あたしが普段、こころのどこかで感じていること。こんなことを自分で口に出すのは初めてだ。ユズハは、あたしが急に言い出したことが理解できないのか、どこか戸惑ったような表情を崩さない。 「まぁそれを言えば、この建物もそうだけどね。来る途中に見てきた生駒山の遊園地とか、鉄塔とか、みんなそう」 「え、ええ……」 「でも、そういうのって、どんどん朽ちて行って、最後は土に帰るわけでしょ? あたしね、ときどきそれがうらやましくなるんだ。あたしたちはそいういうわけにはいかないもんね」 「…………」 ユズハと視線が交叉する。それでもあたしは、彼女の目を見つめていた。あたしは、それ以上余計なことを言うべきではない、そう感じて、じっと黙っていた。 ユズハも何も答えなかった。ただ、少しだけ浮かべていた戸惑いの色は、やがて消えた。 どのくらい時間が経っただろうか。不意にユズハが視線をはずし、また海面を見た。あたしたちは、何も言わずにしばらく、非常階段に座っていた。 「……もうこんな時間ですね」 なんのきっかけだろう、不意にユズハが口を開いた。なんとなく重くなっていたあたしの意識は、軽い口調のその言葉で霧が晴れたようになった。 「そうだね……そろそろお暇、なのかな」 あたしがそう言う。ユズハは少しだけ残念そうな表情だ。あたしも、なんだかまだここを離れたくなかった。ユズハを一人にしておきたくない、そんな気持ちがあたしの心を支配しかける。 でも、あたしには店がある。いつまでもここにいるわけにはいかない。 「船、準備しますんで、少し待っててくださいね」 そう言って彼女は、先に下に降りてゆく。あたしは非常階段を下りきらず、やや高い位置から、霞の向こう、北のほうをじっと見ていた。なんとなく六甲の山並みが見えたような気がしたが、もしかしたらただの雲だったのかも知れない。 準備はすぐに済み、あたしたちは船上の人となった。昨日来たコースをそのまま、泉佐野の岸辺に向かって進む。今度はベータは、家に帰るのがわかるのか、船の舳先に立って身を乗り出すようにしている。 「ほら、あぶないでしょ」 そう言ってベータをひっぱるが、ぜんぜん聞いている様子はない。まぁ、船もそれほど揺れているわけではない。上手にバランスをとっているベータを見ると、どうも平気な様子だった。 岸が少しずつ近づいてくる。また来るから、などと約束をしていると、もう岸がすぐそこ、あの郵便社の職員がわざわざ、あたしたちの船に気づいて、例の岸辺に出てきている様子が見えた。 その姿を見ると、自分が急に現実に引き戻された気になる。職員は、数分ほどして岸辺に着くまで、じっとあたしたちの船を見ていた。 「いや、お帰りさん」 郵便社の職員が、明るい声であたしに言う。あたしはにっこりと微笑むと、片手で手荷物を持ったまま、もう片方で彼が差し出した手につかまり、桟橋に跳び移った。ベータも同時に、ひらり、と桟橋の一角に跳ぶ。 「すみません、朝方は波が高くて」 ユズハが、何か言い訳めいた口調で職員に声をかける。あたしはつい、口を挟みそうになって、それをやめた。職員は、別に大丈夫、などと言いながら、船のとも綱の輪を岸辺に打ち込まれた杭に通した。ユズハのほうは、その様子を見ながら、器用に岸に登る。 ユズハは職員と、二、三言、挨拶を交わしていた。あたしはその間、二人の様子をじっと見つめていたが、ユズハがすぐにあたしに向き直ると、ようやく自分が、もう車に乗って帰らなければならないことを思い出した。 まだ心残り。そんな気持ちで、郵便社の一角に停められた車のほうに静かに歩き始めると、ユズハも横に並んだ。 車まで数十メートルもない。信じられないくらいあっさりと、あたしは車のドアの前に立ってしまう。 ちょっと間をおいて、ノブに手をかけ、ドアを開ける。後席に荷物を放り込むと、ベータが車に飛び込み、助手席の上に座った。 「じゃあ、またね」 「そうですね、いずれ」 その会話は、まるで何年も前から友達だったかのような雰囲気だ。それがなんだか、自分でも少し不思議になる。あたしは静かに車の中に乗り込むと、エンジンを始動し、改めて窓からユズハを見た。 窓を開ける。ユズハが口を開いた。 「そのうち、お手紙書きますから」 「うん、あたしも。忘れてたら催促してね」 ちょっと冗談めかした言葉に、ユズハが少し笑う。あたしは小さく左手を挙げて、アクセルに乗せた足に力を込めた。車は静かに滑り出し、ユズハの姿がすぐに後方に移った。 出がけに郵便社の職員に軽く挨拶する。そして改めて視線を前に向けると、ユズハがじっと見ているのがルームミラーから見えた。あたしが窓から手を出して小さく振ると、鏡の中のユズハも手を振り替えした。 |

|

|

注1 『ソフィーの世界』: ヨースタイン・ゴルデル著、NHK出版。「世界で一番わかりやすい哲学書」のふれこみで書かれた本。<< 注2 和歌山国和泉郡紀伊大阪村大字泉佐野: 泉佐野市はもちろん、大阪府。なぜ和歌山に入っているかは、このあとで説明される。<< 注3 『猫とロボットとモーツァルト』: 土屋賢二著、勁草書房。哲学について書かれた「読み物」を集めた本。哲学の教科書と言うより、あくまで読み物レベルで、比較的わかりやすいのもの入っている。「哲学に興味がある人向け」の本。<< 注4 『R.U.R.』: カレル・チャペック著。言わずと知れた、「ロボット」の語源となった戯曲。SFと言うより労働者階級の抑圧と、科学万能主義への警鐘をテーマとした社会派戯曲。<< 注5 アイザック・アシモフ: ハードSF界の巨匠。ロボットをテーマとした短編小説が有名で、「ロボット三原則」の提唱者としても知られる。ちなみに筆者は、SF作品は初期のが好み。<< 注6 宇治茶: 京都の南部、宇治地域で採れるお茶。宇治は日本茶の名産地の一つで、ユズハは「ありきたり」と言うが、実際にはかなりの品だ。<< 注7 伊丹空港: 兵庫県伊丹市と大阪府豊中市にまたがった空港。別名「大阪空港」だが、敷地の大部分は兵庫県にあるし、だいいち、伊丹市は兵庫県。<< |